豊かな藻場環境の創造

関西国際空港は、航空機の騒音を軽減するため大阪湾泉州沖5kmの海上に建設された空港です。

空港建設の計画段階から現在まで、海域環境との調和を大切に、自然と共生する空港をめざして空港島周辺の藻場環境の創造に取り組んでいます。藻場は、海の生きものたちのすみかとしてはもちろん、光合成によるCO2削減効果があることでも注目されています。

関西国際空港の「藻場」はこんな場所!

動画で見る「関西国際空港の藻場」

関西国際空港の藻場

関西国際空港は、大阪湾泉州沖約5km、平均水深18~20mの海域を埋め立てて造られた空港です。計画段階から海域環境との調和を大切に、環境に配慮した空港づくりをめざして、空港島造成時には、護岸の大部分に「緩傾斜石積護岸」を採用しています。また、空港島造成時に海藻の着生を促す各種工夫を行ったことで、早期に生命のゆりかごとなる豊かな藻場環境が生まれました。大阪湾における海域生物の生息環境創出に貢献するため、現在においても空港島周辺の豊かな藻場環境の創造に向けて積極的に取り組んでいます。

大阪湾の生物多様性の保全に貢献する藻場

関西国際空港の藻場は、生態系サービスの提供と大阪湾の生物多様性保全への貢献が評価され、2023年10月に環境省から「自然共生サイト」(民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域)として認定されました。

さらに、2024年8月には「OECM」(保護地域以外で、生物多様性保全に資する地域)として国際データベースへの登録を完了し、「30by30」をはじめとする生物多様性保全の世界目標への具体的な貢献を示すことができるようになりました。

数字で見る豊かな「藻場」

関西国際空港の藻場面積

関西国際空港の藻場の大きな特徴の一つは、これまで長年にわたり、継続した状況把握と安定した藻場環境の維持に努めてきたことです。モニタリング調査による状況把握は、1期空港島の完成と種苗供給開始後の1989年から開始し、30年以上にわたって継続し、豊かな藻場環境の創造につなげています。2025年3月の調査では、藻場面積が66haに達していることを確認しました。これは大阪湾の藻場面積の14%に相当します。

生物多様性の保全

近年の調査で、大小様々な66種類の海藻を確認しています。

また、空港島建設前の泥質海底では見られなかった岩礁性の魚介類も31種類を確認しており、藻場が魚介類の産卵場や育成場として重要な役割を果たしていることがうかがえます。

- 主な海藻:カジメ、ワカメ、ホンダワラ

- 主な生物:キジハタ、コブダイ、スズメダイ

関西国際空港周辺の海域は採捕禁止区域です。

海藻による二酸化炭素(CO2)の吸収

関西国際空港周辺護岸に生育する海藻による二酸化炭素(CO2)吸収量は、2017年度から2021年度の5年分で103.2tに達すると認証されました。

近年、脱炭素社会の実現に向けたCO2吸収源対策として、「ブルーカーボン」(藻場・浅場などの海洋生態系に取り込まれる炭素)の重要性が認識されています。これまでの豊かな藻場創造の取り組みが、CO2排出量の削減にも貢献する新たな価値を生み出しています。

豊かな藻場環境を創る

海藻が育ちやすい環境づくり

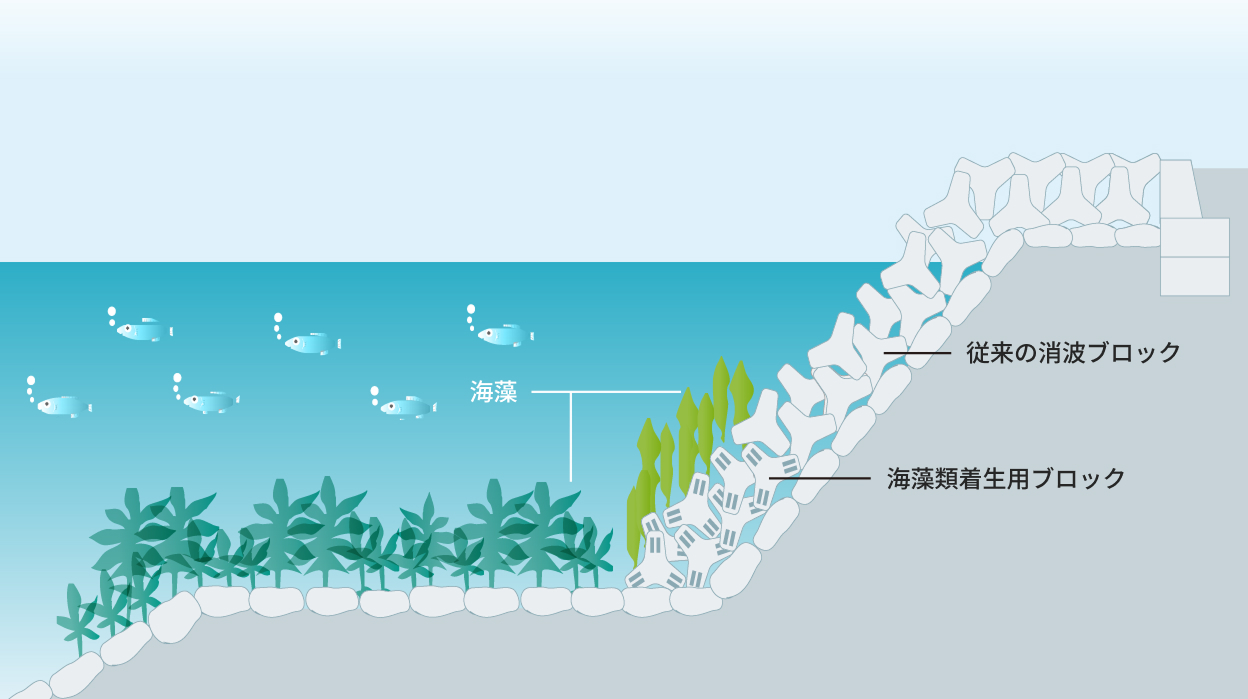

緩傾斜石積護岸

空港島の造成時には護岸の大部分に「緩傾斜石積護岸」を採用しました。緩傾斜石積護岸は、海面に対して垂直な「直立護岸」と異なり、緩やかな勾配でつくられるため、より広い範囲に光が届き、海藻が育ちやすい環境となっています。

護岸造成時には、海藻の種付けや着生用ブロックの設置などの各種工夫を積極的に行ったことで、人工島における大規模な藻場造成を早期に実現しています。

豊かな藻場環境の保全・拡大

関西国際空港では藻場環境の維持とさらなる拡大をめざして、35年以上継続しているモニタリング調査結果から見られる藻場環境の変化や、外的環境の変化に対応した藻場の保全対策を実施しています。

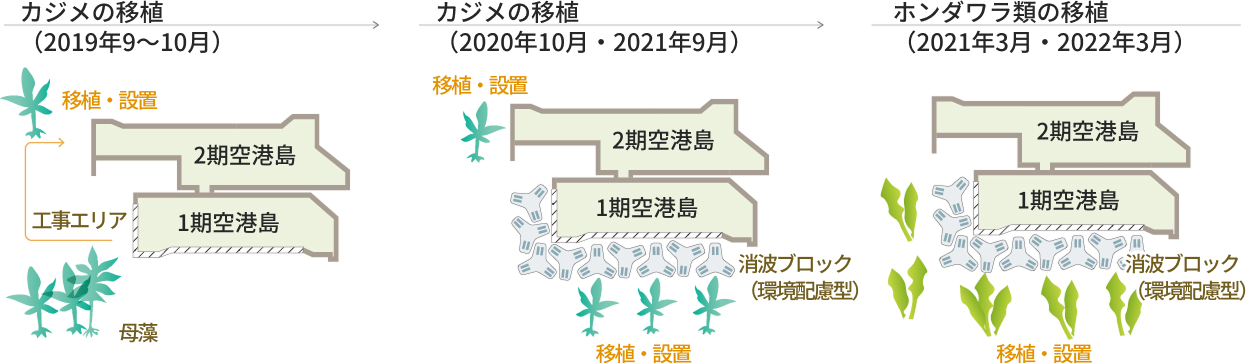

空港島護岸の防災機能強化工事に対応した海藻移植

2018 年 9 月に発生した台風 21 号による被災を受け、2019 年から2021 年にかけて、空港島防災機能強化工事の一環として新しい消波ブロックの設置を行いました。この際、空港島に生育するカジメをはじめとする大型海藻の大規模移植を実行することで、安定した藻場環境の維持を実現しました。こうした物理的な環境変化にも着目し、藻場保全対策を実施しています。

環境変化に対応した藻場保全

他の取り組みも知りたい方は環境レポートをご覧ください。